Châteauroux.Inondation du 21 janvier 1910. Rue Grande Saint-Christophe.

En 1910 – 48Fi453

Cette photo est issue du fonds de la collection de cartes postales de Jean-Claude Portrait léguée aux Archives de la Ville de Châteauroux en avril 2022. Rassemblées dans vingt-deux albums constituant un corpus de plus de 10 000 cartes postales dont 2 700 pour Châteauroux.

L’année 1910 est marquée par dix-huit crues de l’Indre en six mois. Parmi les plus graves de ces inondations, celle du 21 janvier qui a fait l’objet d’une série de cartes postales indiquant l’ampleur du phénomène. La presse s’empare du sujet, avec de nombreux témoignages, pour évoquer les conséquences désastreuses de ces débordements de l’Indre :

« Mais quand on parle d’inondation à Châteauroux, c’est tout de suite au quartier Saint-Christophe que l’on pense et c’est lui qui donna, en effet, cette nuit, de vives inquiétudes. Hier après-midi, il y avait de l’eau dans les prés seulement ; au soir vers 6h, il n’y en avait encore que dans les jardins, mais peu à peu elle se rapprochait des habitations. »

Les autorités vont prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la population du quartier submergé. L’armée est employée pour aider au déplacement des habitants en danger. Des navettes hippomobiles sont mises en place pour organiser le déplacement des personnes menacées par la montée des eaux : « Les habitants garaient un peu leur mobilier et se faisaient transporter en des endroits plus secs par les fourragères qui en firent des rondes toute la nuit. Tout Saint-Christophe était debout à 1h du matin et la rue Grande ne tarda pas à être inondée. (…) Heureusement aucun accident de personne n’est à déplorer. Vingt-huit personnes sont sans asile, la mairie les a fait hospitaliser. »

Autre manœuvre complexe à organiser, le déplacement des animaux : « A la laiterie Brossard, qui s’était depuis 30 ans, protégée de toutes les crues par de simples murettes, on vit à 11 heures qu’il fallait emmener tout le bétail. Le sauvetage ne se fit pas sans difficultés car il fallut, l’eau étant déjà très haute, passer les vaches à la corde, le personnel ayant de l’eau jusqu’à la ceinture, les vaches trébuchant et tombant dans l’eau. Et cela pour une cinquantaine de bêtes dans la nuit noire. » (Le Journal du Département de l’Indre, 22 janvier 1910).

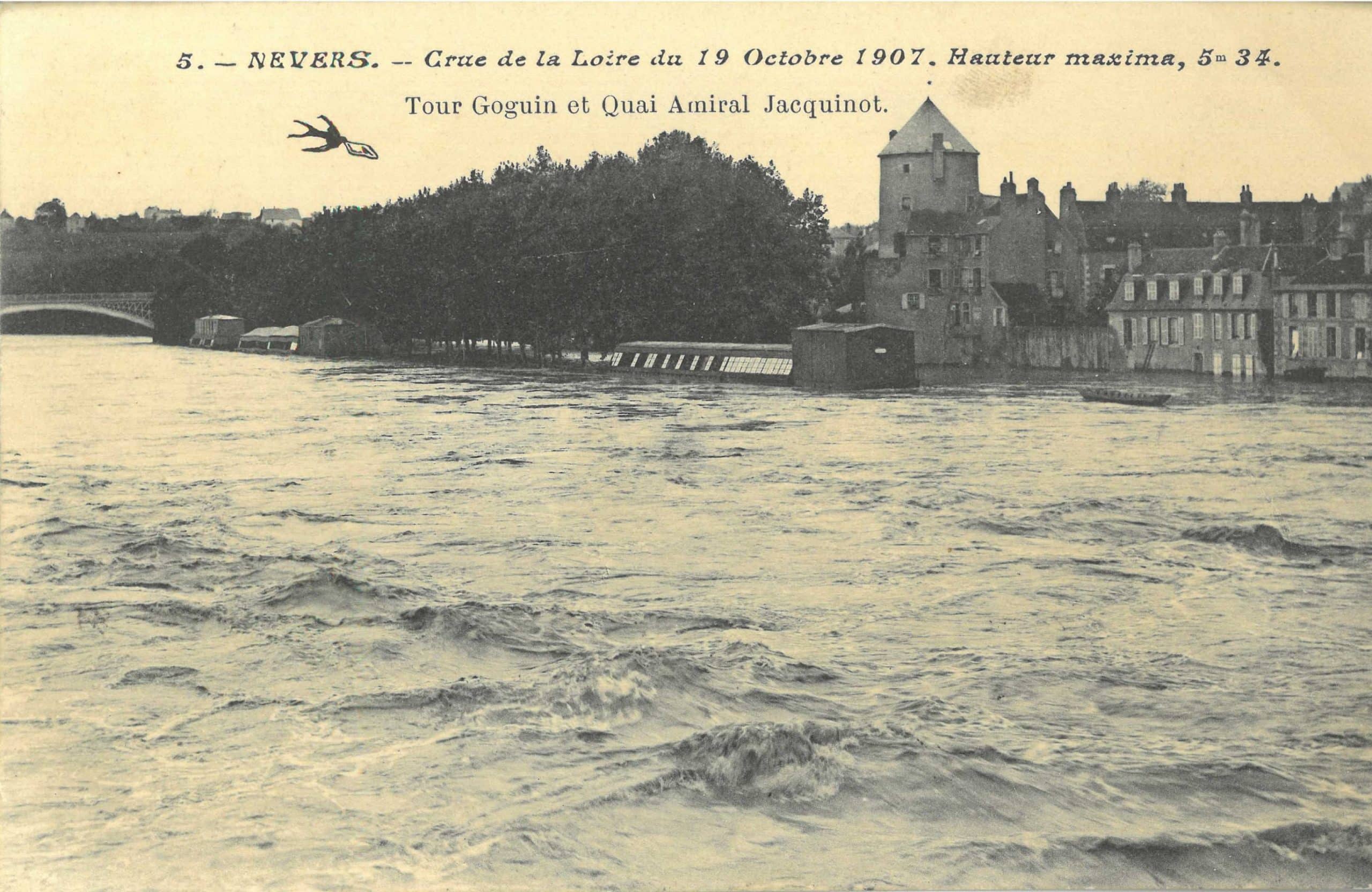

Nevers.

Crues de la Loire.

En 1907 – 5fi1289

Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, la Loire représente un atout indéniable pour la ville de Nevers. Des vestiges archéologiques attestent de l’occupation de ce territoire dès l’époque gallo-romaine, cela s’explique par la proximité de la Loire qui a favorisé le commerce et la levée de taxes. Cette situation a permis à la ville de Nevers de se développer et d’assurer sa prospérité et celle de plusieurs congrégations religieuses, notamment celle de l’ancienne église Saint-Sauveur.

Cependant, les crues de la Loire ont toujours été un problème pour les autorités, ce phénomène est le plus souvent dû à des averses massives en amont de la ville. Dès le XIVème siècle, on trouve mention dans les archives municipales de dégâts et de travaux dus à des crues. Des levées sont construites pour mettre à l’abri les habitants des bords de Loire, mais cela n’est pas toujours suffisant, comme en 1846 et 1866, où le niveau de l’eau dépasse les 6 mètres au-dessus de l’étiage.

Malgré son expérience de la Loire et ses nombreux aménagements, encore aujourd’hui la ville de Nevers doit faire face à des crues. Par exemple en 2003, la Loire est montée de 3.88 mètres. Aujourd’hui, la gestion des digues, des levées et des bords du fleuve reste une priorité pour le département de la Nièvre et les communes exposées.

Vierzon.

En 1940 – 98NUM110

4 mai 1940, 12heures : La mairie reçoit une dépêche préfectorale annonçant une crue pour le 6 mai à 2 heures du matin. Mais c’est avec 12 heures d’avance que l’étiage atteint son maximum : 4,70 mètres. La côte de la crue du siècle de 1910 de 4 mètres est loin derrière. Le Cher, L’Yèvre et le Canal de Berry ne font plus qu’un. Il y a 60 centimètres d’eau dans les rues avoisinantes, au Chambon comme à Bourgneuf ou comme ici rue de Valmy sur l’image. En ville la Banque de France a les pieds dans l’eau. Le monument aux morts baigne également.

Il y a attroupement sur les ponts pour voir passer les flots mais aussi le bétail des fermes submergées. Le vacher du Verdeau passera deux jours dans un arbre, pris alors qu’il tentait de sauver ses bêtes.

Les dégâts sont considérables. Dès le 6 mai, la mairie annonce 20 millions de dégâts, à la fois pour la voirie et l’ensemble des propriétés communales.

L’urgence est l’évacuation et le ravitaillement des sinistrés. Les secours arpenteront trois joiurs durant la ville en barque, proposant ravitaillement et service.

Au matin du 6 mai, une section du 6e régiment du génie d’Angers débarque à Vierzon. Ils vont pomper pendant trois jours et trois nuits sans discontinuer. Mais surtout, ils vont reconstruire la voie ferrée, aux Forges. Une noria de trains va déposer 13 000 tonnes de ballast pour reconstruire la ligne de Châteauroux.

Mais c’est une toute autre polémique qui débute : Qui a fait sauter les barrages sur le Cher ?

La rumeur accuse la cinquième colonne allemande. Il n’en est rien, ce sont bien les pluies torrentielles de Montluçon qui sont à l’origine de cette crue du siècle. Elles avaient entraîné la rupture du pont d’Epineuil, provoquant le déraillement du rapide Aurillac-Paris, faisant 21 morts…

Synthèse

Les crues ont longtemps été aussi soudaines qu’imprévisibles. La montée des eaux peut rendre les populations très vulnérables, notamment lorsque les rues sont impraticables. Pour pouvoir chercher de l’aide ou simplement évacuer leurs habitations sinistrées, les habitants doivent trouver d’autres moyens de transport, parfois inhabituels.

C’est le cas par exemple à Châteauroux, où furent déployé des charrettes hippomobiles pour évacuer les habitants des quartiers menacés avant que la crue ne devienne trop importante. Parfois, le niveau de l’eau est bien trop élevé pour permettre le déplacement par véhicule « terrestre ». C’est par exemple le cas de Nevers, où des crues de plusieurs mètres ont été enregistrées. Dans ces cas où les rues se transforment en canaux, la seule solution est la navigation. Les propriétaires de petites embarcations comme les barques peuvent naviguer dans les zones inondées, comme dans l’exemple de Vierzon, et venir en aide aux victimes de la crue.

Les aménagements urbains de contrôle des crues, aussi développés soient-ils, ne sont pas toujours suffisants. La gestion de crise s’est donc aussi faite, au cours de l’histoire, par les habitants. Les photographies et cartes postales conservées dans les fonds d’archives permettent de garder une trace de la réaction des populations face à ces catastrophes naturelles. Les archives offrent ainsi une ressource historique précieuse et complémentaire d’autres sources plus administratives. Ces documents, issus de différentes villes, soulignent une histoire commune dans la lutte contre les inondations.